こんにちは!HLCAの高橋です。

さて、突然ですが、皆さん「医英検」って聞いたことありますか?

もちろん、英検なら知っているとは思いますが…??

比較的新しく、まだ認知度もそれほど高くない検定なので、よく知らない方も多いかもしれません。

というわけで、今回はそんな医英検について書いていきたいと思います。

医療英検を身につける英語力を最短で取得したい、という方は以下からお問い合わせください!

医療留学のプロにより無料のカウンセリングも受け付けております。

この記事のもくじ

医英検とは

医英検とは、正式名称を「日本医学英語検定試験」といって、日本医学英語教育学会が主催する医学・医療に特化した英語検定試験です。

1年に1回、2024年は6月16日(日)に予定されています。

2008年からスタートした比較的新しい検定で、2018年6月に第11回目の検定試験が開催され、過去受験者数は3,500名に達しました。

どんな試験なのか?それはタイトルの通りですね。

医学・医療の現場で必要とされる実践的な英語運用能力を総合的に評価することが目的の検定です。

他にもありそうですが、「医学英語」を冠した検定試験は世界でもほとんど例がないんですね。

ただ、注意すべき点は、医学の知見を問うものではないと言うこと。

試験の名前には「医学」とついていますが、医師や看護師や医療業界に携わる方々はもちろん教育, 出版, 翻訳, 通訳など多様な受験者層を想定して作られています。

つまり受験は誰でもできるというのが特徴です。

日本の病院に外国人が来る環境が当たり前になる

日本に滞在する外国人は現在約288万人。年々増加の一途をたどっており、病院に外国人がいるのはもはや当たり前になって来ています。

私も看護師として数年病院で働いていましたが、日本人以外の患者さんがいらっしゃいました。

質問されたり、声をかけてあげたいと思っても、なかなか英語で伝えられなくてもじもじしていた記憶があります。

そういった経験もあり私はセブに医療留学し、ハルカで英語を学んでいますが、勉強していくと今の自分の力を試したい。

英語でサポートしてみたい!という気持ちになります。

このような医療に特化した検定があると、モチベーションにもなるし、自分がどれくらいレベルアップしたかの指標にもなりますよね。

また、合否を決める「検定」なので、普及していけば就職時などに有利になる資格となっていくのではないかと目論んでいます。

医英検の内容とレベル

次に医英検はどんな問題なのか?を説明していきます。

等級別、難易度と試験内容

医英検は4つの等級に分かれており、等級によって難易度と試験内容が異なります。ここは英検と一緒です。

<等級と難易度>

| 4級:基礎級 | 基礎的な医学英語運用能力を有するレベル(医科大学・医療系大学在学あるいは卒業程度) |

| 3級:応用級 | 英語で医療に従事できるレベル(医師・看護師・医療従事者,通訳・翻訳者,等) |

| 2級:プロフェッショナル級 | 英語での論文執筆・学会発表・討論を行えるレベル |

| 1級:エキスパート級 | 医学英語教育を行えるレベル(プロフェッショナル級[2級]受験者を指導できるレベル) |

まずは基礎級である4級の取得からめざしましょう!

試験内容

試験の内容も受ける級によって異なります。

<等級と難易度>

| 4級:基礎級 | 筆記試験 四肢択一式 60問程度(語彙25問程度、読解25問程度):90分 |

| 3級:応用級 | 筆記試験 四肢択一式 60問程度(語彙25問程度、読解35問程度):90分 リスニング試験 30分 |

| 2級:プロフェッショナル級 | 筆記試験(80分,自由筆記3問)+プレゼンテーション試験(口頭発表10分,質疑応答15分) |

| 1級:エキスパート級 | 面接試験(30分)+医学英語あるいは医学英語教育に関する業績の事前審査 |

引用:日本医学英語教育学会

3級(基礎級)と4級(応用級)はスピーキングのテストがありません。

筆記試験だけなら比較的敷居も低く、受けやすいですね。

しかし、2級と3級の間にはかなりの溝があります。

「5分間の英語での発表を国際学会で開催する状況として,その座長を演じていただきます。」

これが2級の課題なので、一気に難易度が上がりますね!

受験料

2022年に受験料の改定がありました。

4級:6,000円(税込)

3級:9,000円(税込) ※準応用級(準3級)合格者がリスニング試験のみ受験する場合は3,000円(税込)

合格できるよう頑張りましょう!

主催している日本医学英語教育学会とは

主催の日本医学英語教育学会という団体が聞き慣れなかったので、調べてみました。

日本医療英語教育学会(JASMEE)は、医療英語の推進に専念する語学の専門家と医療従事者で構成されています。

(引用: 日本医療英語教育学会(JASMEE)/)

大学医学部や看護学部などで医学英語教育に携わる人々が中心となっており、現在400名以上の会員が参加しているそうです。

日本でも英語を使う機会は確実に増えてくることが予想されます。

医療の現場で英語が必要とされる機会がどんどん増えていく中で、このような学会の役割は重要になってきそうですね。

他の医療英語検定との違い

医療関連の英語試験は、医英検しかないのか?

いや、いくつかですが有ります。

ここではその他の「医療英語」がつく試験や認定と比較してみます。

国際医療英語認定試験(CBMS)

一般財団法人グローバルヘルスケア財団が主催している試験です。

医療に携わる医師、看護師、薬剤師、臨床検査技師、救急救命士、その他の専門職、事務職などのスタッフの医療英語のスキルアップを目的とし毎年開催されています。

受験者が獲得した得点を認定する認定試験で、医英検と違って合格・不合格かを判定する形式の検定試験ではありません。

試験内容はリスニングとリーディングのマークシートのみで、医英検の応用級・基礎級と出題形式は似ていますね。

OET(The Occupational English Test)

医療に携わる人のために作成された語学力判定試験で、主にオーストラリア、ニュージーランド、シンガポールの医療現場で広く認知されている資格です。

受験資格は医師、看護師など12種の医療職に限られており、医英検と比較すると門戸が狭い試験です。

また、IELTSという別の英語試験で一定の点数をとること、オーストラリアでの医療従事経験が必要となるなど、医英検と比較して難易度が高い資格です。

ハルカでもOET対策可能です。詳しくはこちらの記事をご覧ください。

実際にハルカでOET対策をされた医師の体験談はこちらです。

医英検の勉強法

3級(基礎級)・4級(応用級)の取得を目指すにあたってはどのように試験対策していけばいいのでしょうか?

教本を買う

日本医学英語教育学会が発行している教本には、3級・4級試験で出題される問題の出題傾向や対策についての解説に加え、これまでの医英検で実際に出題された問題とその解答・解説が豊富に掲載されています。

読解の問題では、長文読解、会話読解、対策問題、プラクティカル問題(写真や図表の読み取り)などがあります。

医療の知識がなければわからない問題から、実際の医療者対患者のシチュエーションを想定した問題まで出題範囲は幅広いです。

特に長文読解では一般向けの医療解説や症例報告、問診の会話などが出題されます。

まずは問題の傾向をつかむためにも教本を購入して勉強をしましょう!

医療英単語を覚える

3級・4級の試験は先ほど紹介したように、選択式の筆記試験です。

英語力としては英検2級または同等レベルの英語力があれば理解はできるといわれています。

しかしここで問題となるのが「医療英語」です。

選択式の筆記試験は全体的に語彙重視の問題で構成されているため、単語をどれだけ知っているかが重要です。

医学英語はラテン語系の単語が多く、普段聞いたことのないような構造や発音の単語が多くみられるため、慣れていない人は難しいかもしれません。

いかに効率的に医療英語を覚えるかが勝敗を分けるカギとなるでしょう。

難しい医療英語を覚える方法を紹介します!

構造を理解する

医療英語には2つの単語を組み合わせてできているものが多くあります。

例えば、「hyper」は「高い」、「hypo」は「低い」、という意味です。

これらをほかの単語と組み合わせると…

基準値より高い体温は 「hyper+thermia」=hyperthermia 低い体温は「hypo+thermia」=hypothermia

基準値より高い血圧は「hyper」+「tension」=hypertension 低い血圧は「hyper」+「tension」=hypotension

のように覚えることができます。

ひとつの言葉としてみると複雑で難しそうに見えても、分解するとわかりやすい単語が多くあるので,

覚える際にはぜひ試してみてください!

ビジュアルで理解する

文字ばかりを眺めているよりも、ビジュアルを見てイメージをしながら覚えるのもおすすめです。

例えば、医療系語学学校のHLCAでは、このイラストのように全身や臓器の各部位に対応した英語を埋めていくという語彙学習ができるテキストを使って医療英語を勉強します。

イラストや写真を用いることで、日本語から→英語に変換して覚えるだけでなく、各臓器の位置や構造を再確認できるのがいいところ。

医療英語を視覚的にインプットできるので覚えやすいのです。

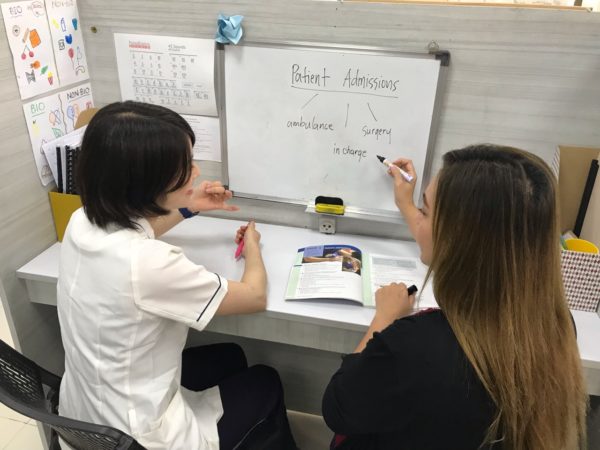

オンライン英会話でアウトプットをする

医英検の基礎級・応用級にはスピーキングの科目はないですが、定義されているレベルとして、基礎級は基礎的な医学英語運用能力を有するレベル、応用級は英語で医療に従事できるレベルとなっています。

言語の勉強全体に言えることなのですが、私たちが医療英語を学ぶ目的は、テストでハイスコアをとるだけではなく、実際にコミュニケーションをとれるようになることです。

テキストの学習でインプットするだけではなく、アウトプットも同時に行っていきましょう!

とはいえ、インプットはともかくアウトプットを一人で行うのはなかなか難しいと思います。

そこでおすすめなのが、オンライン英会話。

講師との会話の中で覚えた医療英語を使うことで、発音とセットで定着させることができます。

一人で孤独に勉強するよりも、楽しみながら学べるのもオンライン英会話ならではです!

実際にHLCAのオンラインレッスン受講生で医英検4級合格者も出ています!

HLCAのオンライン英会話では、医療英検だけでなく、対患者さんとのコミュニケーションを想定してロールプレイングを用いながら医療英会話を学んでいくことができます。

結局、体を動かして5感で学べるのでこれが一番早い。会話力もつくので、試験だけでなく実践でも使えますよ。

医英検を徹底解説のまとめ

以下に内容をまとめると…

- ・医英検は、日本医学英語教育学会が主催する医学・医療に特化した英語検定試験

- ・受験資格に制限はなく、4つの等級に応じて試験内容が異なる。

- ・日本医学英語教育学会は医療英語の推進をしている学会である。

- ・他の医療英語検定と比較すると、合否がはっきりしている、門戸が広い。

- ・3級まではスピーキングがなく比較的合格しやすい。2級からは難易度が格段に上がる

医療英語のニーズが高まってきている中、このような検定の需要は今後増えていくと予想されます。

当校HLCAは「グローバルに活躍できる医療人材を育成する」というポリシーを基に、オンライン医療英語コースを展開しています。

医英検をはじめ、医療英語の勉強法、に興味のある方はLINEや問合せフォームからお気軽にお問合せください。

無料のカウンセリングも受け付けております。

医療×英語の資格についてもっと知りたい方はこちらをどうぞ。